1956年9月9日,星期天,林连玉先生第二次从吉隆坡搭乘飞机到槟城。

60年前的这一天,上午10时,林先生连同教总副主席周曼沙、秘书林参天等人,受邀出席雪兰莪印校教师联合会会员大会。教总和该会联合发表〈共同宣言〉,代表华、印两大民族的教育工作者,同意推尊马来语为国语,呼吁实行母语教育、各民族教育平等、华巫印三语并列为官方语文。(〈宣言〉见封底内页。)

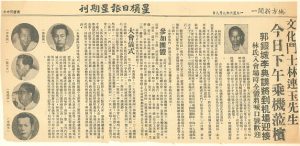

〈宣言〉通过后,林先生一行人离席,林、周二人准备搭乘下午3时许班机前往槟城。大约5时余,班机抵达槟城峇六拜机场。林、周受到慰劳大会主席郭银城、全槟庆赞中元各街区总代表李典谟、槟威教师会黎博文以及各华文报记者等人迎接。

这个“全槟各区为联合邦华校教师会总会筹募基金慰劳大会”,当晚8时假市区头条路新春满园举行。当年中元节,十六街区热烈响应号召,藉点唱大会为教总基金落力筹款,总共筹获17.4万元。报载慰劳大会分为欢迎林先生大会和慰劳茶会两部分。从当天《星槟日报》(1956年9月9日)通知内容看来,“当林氏等进入会场时,参加大会人士将喊‘欢迎文化斗士林连玉先生’之口号”,大会仪式流程也注明林先生致词时,“全体肃立致敬礼”;而隔天新闻报导“林氏致辞后,大会司仪即请全体会众向林氏致敬一鞠躬”[1],可知槟城华社准备了重礼迎接林先生,亦可见他在华社的地位。大会也安排了歌唱、舞蹈、诗歌朗诵、大合唱等余兴节目,一并慰劳各街区工作人员,以及当时“火炬运动”出动协助适龄学童登记入学的华校学生。

大合唱歌曲有〈华文教育不会亡〉和〈各民族友谊万岁〉。据槟城阅书报社社长莊耿康,〈华文教育不会亡〉是他们兄弟的集体创作,曲子套用〈歌八百壮士〉(〈中国不会亡〉)。此外,火炬运动学生代表罗剑秋致词:“马来亚是各民族共处的地方,所以各民族必须和平共处,互相尊重,效忠于马来亚,把马来亚当为我们永久居住的家乡,拿出我们的力量,忠诚的为马来亚服务”,“马来亚的建国,应该注重华巫英印各族文化,把这四种文化熔成一炉,才能产出新的马来亚文化。”[2] 1956年9月正是火炬运动如火如荼展开的重要时刻,华校生响应教总号召,发起沿户访问工作,将华文教育危机信息带到全马各个角落。虽然时局困难重重,但依然可见华校生对于建国抱着共存共荣的理想和胸怀。

当时报名参加大会的团体,包括学校、校友会、各行业公会、文艺团体等共59个单位。郭银城和李典谟两位先生在1985年林先生逝世时,曾接受记者访问,追忆了当年这一大盛况。李先生回忆当晚新春满园的场景,“剧场内爆满,场外四周及街道也万头钻动,人们除了因为一股维护华教热诚而来,更要一瞻真诚的华教斗士林连玉风采”。根据郭、李,原先各街区一如往年,在中元节期间聘请歌剧团演唱,但1956年他们响应林先生号召,支持教总,维护华教,决定一改往年酬神做法,藉酬神点唱为教总基金筹款。经历了这一次热潮之后,后来的中元节,槟城华裔就藉此为教育和慈善筹款。[3] 如今,这已成为槟城的一大特色,成立多年的正式组织“槟城中元联合会”,参加街区超过200个,每年为一所华校筹款。

林先生在当晚致词,除了一再对槟城社会人士的拥护和热情深致谢意,也承诺准备在教总常年大会“提出建筑会所的动议作为各界人士爱护教总的标志,留作永久的纪念,……对槟城方面有一种特别的纪念物,藉以答谢槟方人士的热情。”(《星洲日报》,1956年9月10日)[4]1958年教总大厦落成,教总将四楼礼堂命名为“槟华厅”,并在〈碑记〉记下这一桩美事。教总大厦购地、绘图、建筑和设备等费用,总计23万余元,而1956年筹款总额刚好高达23.8万元,槟城人的贡献占超过七成,宜乎命名为“槟华厅”。

顺带一提,《星槟日报》(1956年9月9日)当时还刊登了署名三轮车夫的一首歌曲――〈林连玉的号召〉,对林先生表达敬意,也期盼全马华人一心保卫华教和华人文化。林先生致词内容隔天见报,编辑也附上了一幅林先生人头的素描画像。由此可见,林先生当年深受槟城社会人士,乃至全马华社的爱戴和拥护。

1956年,是林先生最为意气风发的一年。那年在槟城的留影,想必也深深烙印在他心底。

[1] 《教总33年》(吉隆坡:教总,1987年4月),页60。

[2] 同上。

[3] 〈教总大厦傲然矗立——林连玉精神心声换得红砖绿瓦,两委员忆述当年史迹犹似眼前〉,《通报》(1985年12月20日),后收录《族魂林连玉续编》(加影:林连玉基金,2005年11月)。

[4] 收录郑良树编《林连玉先生言论集》(吉隆坡:林连玉基金,2003年7月),页272-275。